骨粗しょう症について

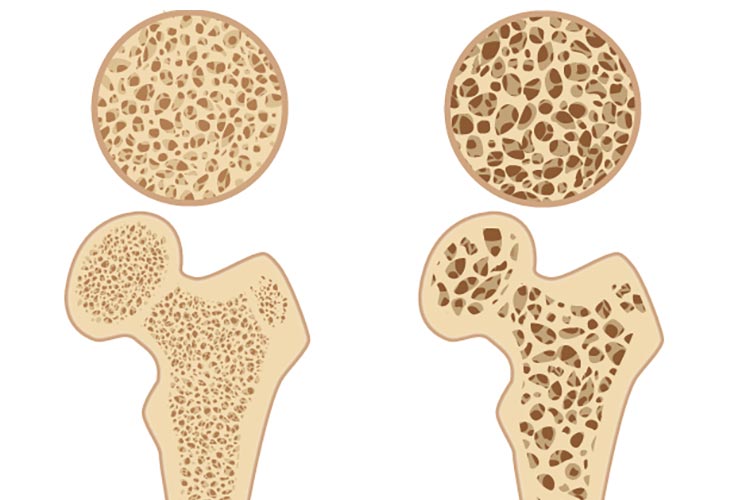

骨の強度(骨量や骨質)が何らかの原因で低下し、それに伴って骨が折れやすくなる病気のことを骨粗しょう症といいます。

原発性骨粗しょう症と続発性骨粗しょう症

原因は大きく2つあるとしています。ひとつは原発性骨粗しょう症で、大半の患者さまがこのタイプです。これは原因(病気、薬剤の影響 等)をはっきり特定することができないとされる骨粗しょう症です。この場合は、加齢によるカルシウムの吸収率低下などに伴って骨が脆弱化していく老人性骨粗しょう症というケースがあります。また閉経をきっかけに女性ホルモン(エストロゲン)が著しく減少することで、骨を破壊して新しく骨を作っていくという骨の新陳代謝のバランスが崩れるようになります。エストロゲンには、骨を破壊していく細胞(破骨細胞)のスピードを抑制する働きがあるのですが、分泌されなくなることで破壊のスピードは早まり、骨折しやすくなるのです。この状態を閉経後骨粗しょう症といいます。そのほかにも、栄養不足や運動不足などによって発症することもあります。

もうひとつのタイプは、続発性骨粗しょう症です。これは特定の疾患や薬剤の影響によって発症するケースです。原因疾患としては、甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能亢進症、クッシング症候群等の内分泌疾患、糖尿病、関節リウマチ等が挙げられます。また薬剤としては、ステロイド薬の長期投与のほか、抗てんかん薬、一部の抗がん薬なども骨密度(単位面積当たりの骨量)を低下させることもあります。

主な症状ですが、骨が脆弱になることで何らかの自覚症状が現れることは少ないです。多くの患者さまは、転倒した際に簡単に骨折したことで気づくようになります。ただそれ以外にも体の重さに背骨が耐えきれずに圧迫骨折を起こすなどすれば、背中や腰に痛みが出る、背中が丸くなる、身長が低下するということもあります。なお骨折しやすい部位としては、脊椎(背骨)、手首、大腿骨頸部、上腕骨近位部、肋骨などです。ちなみに大腿骨頸部の骨折は、寝たきりになってしまうことが多いので要注意です。

検査について

診察時、原発性の骨粗しょう症が疑われるという場合は、骨密度測定を行います。骨密度とは単位面積当たりの骨量をいいます。測定する方法はいくつかありますが、当院はDEXA法による検査となります。具体的には、2種類の異なるX線を使用し、これらを主に腰椎と大腿骨頸部付近に照射することで骨密度を測定します。その結果、YAM値(20~44歳の健康な成人の平均的な骨密度の数値)が70%未満(脆弱性骨折がない場合)という数値になれば骨粗しょう症と診断されます。ちなみにX線照射による放射線はわずかな量で、検査時間は10分程度、痛みなどはありません。

上記以外にも、背骨等の部位の骨折を確認するための画像検査(単純X線撮影)、原因疾患の可能性を調べる血液検査を行うこともあります。

治療について

原発性骨粗しょう症の患者さまであれば、生活習慣の見直しと薬物療法が中心となります。生活習慣の改善は、食事療法と運動療法です。前者では、カルシウムやカルシウムの吸収を促進させるビタミンDやビタミンKを多く含む食品(乳製品、小魚、緑黄色野菜、きのこ類、納豆、サケ 等)を積極的に摂取します。また骨を丈夫にするには、骨に負荷をかける運動も大切です。骨量の維持には、ウォーキング等の有酸素運動を行います。また高齢者であれば、転倒予防のために筋力をつける、体幹を鍛えるといったことも行います。

また上記に併行して行う薬物療法では、患者さまの状態を確認しつつ、適正とされる治療薬を選択していきます。種類としては、腸管からのカルシウムの吸収を促進させる骨代謝調整薬(活性型ビタミンD3、ビタミンK2)をはじめ、骨吸収のスピードを抑制させる効果があるとされる骨吸収抑制薬(ビスホスホネート、SERM 等)、骨を作る働きがある骨芽細胞に作用する骨形成促進薬(PTH製剤 等)があります。