椎間板ヘルニアについて

椎間板とは、椎骨と椎骨の間にある軟骨のような組織で、背骨で受ける衝撃を和らげる働きがあります。椎間板は、内側(中心)にゼリー状で弾力のある髄核、それを囲むように線維輪が存在しています。

この椎間板が加齢によって同板に含まれる水分等がなくなる、あるいは激しい運動や重労働によって必要以上に負荷をかけるなどすることで変性していきます。すると髄核が線維輪を突き破って、脊髄や神経根などを圧迫し、様々な神経症状(痛み、しびれ 等)が現れるようになります。このような状態を椎間板ヘルニアといいます。

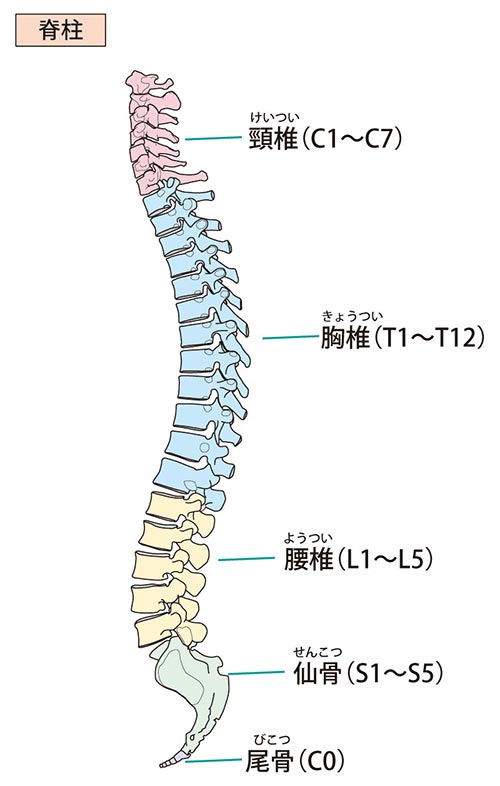

なお同疾患は、椎間板ヘルニアが起きている部位によって、診断名が異なります。発症しやすい部位としては、頸椎、胸椎、腰椎が挙げられます。ちなみに確定診断に役立つとされる画像検査のひとつであるMRIに関しては、当院で行うことができます。それぞれの特徴などについては以下の通りです。

頸椎椎間板ヘルニア

脊椎には番号がそれぞれ振られており、頸椎はC1~C7の部分をいいます。主にC4とC5、C5とC6、C6とC7の間にある椎間板の変性によって発症するのが頸椎椎間板ヘルニアです。30~50代の男性に発症しやすく、遺伝的要因、喫煙、加齢等によって引き起こされるといわれています。また、スマホやPC等を見る際に姿勢が悪いことも原因のひとつとして挙げられています。

主な症状は、首の後ろ部分の痛み、肩こり、首が動かしにくいということがあります。また、手足のしびれなどの感覚障害、脱力、手指の巧緻運動障害、膀胱直腸傷害、歩行障害などです。

診断をつけるにあたっては、問診や徒手検査(スパーリングテスト 等)、画像検査(単純X線、CT、MRI)等を行います。

治療に関してですが、基本は保存療法です。NSAIDsやプレガバリン等の薬物療法、首を固定する頸椎カラーなどを行います。それでも症状が改善しそうにないとなれば、手術療法(前方除圧固定術、椎弓形成術 等)が検討されます。

胸椎椎間板ヘルニア

頸椎や腰椎と比べると発生する頻度は少ないです。胸椎の中でも下位にあるとされる、T8とT9、T9とT10、T10とT11の椎間板で起きることが多いです。加齢や胸椎に強い衝撃が起きるなどして椎間板の髄核が突出することで発症します。主な症状は、背部の痛み、体幹から足にかけての筋力低下や感覚が鈍くなる、歩行障害、膀胱直腸傷害などです。

診断をつけるための検査としては、MRIなどの画像検査、神経学的診察などがあります。手術が必要となれば、CT検査等も行っていきます。

治療に関してですが、脊髄が圧迫されることによる症状(歩行障害 等)がみられている場合は、手術療法となります。その方法としては、前方固定術と後方除圧術があります。

腰椎椎間板ヘルニア

20~40代の男性に発症しやすいとされ、スポーツや重労働、重い荷物を持ち上げること等による力学的負荷、あるいは加齢などによって腰椎部分の椎間板が変性することで髄核が突出し、これが脊髄等を圧迫することで発症するのが腰椎椎間板ヘルニアです。この場合、腰椎の中でも下位にあたる、L4とL5、L5とS1の間の椎間板で見受けられるようになります。

主な症状は、腰やお尻に痛み、左右どちらか一方の足にみられる放散痛、もしくは脱力などです。重い荷物を持つことで腰などに痛みが強く出ることもあります。このほか会陰部にしびれや灼熱感がみられるほか、膀胱直腸障害等が起きることもあります。

診断をつけるにあたっては、徒手検査による下肢伸展拳上テストをはじめ、腰椎の変形などを確認するための画像検査(単純X線撮影、CT、MRI)などを行っていきます。

治療をする場合ですが、保存療法から行っていきます。内容としては、薬物療法(NSAIDs、プレガバリン 等)が中心ですが、腰をコルセットで固定する固定療法、痛みが強く出ている場合は神経ブロック注射などを行います。

上記の保存療法だけでは、症状が改善しないとなれば、手術療法が選択されます。この場合、多くは骨(椎弓)の一部を切除して、突出しているヘルニアの部分を取り除く手術内容となります。